近日,中心科研员杨杰博士的研究成果《Natural resource consumption and integrated welfare outputs for Sustainable Development Goals: from the coupling perspective of water-land-energy systems》(面向可持续发展目标的自然资源消耗与综合福利产出:基于水‑土地‑能源系统耦合视角)在国际能源领域顶级期刊《Energy》正式发表。该刊在中国科学院分区中位列工程技术大类一区 Top(前5%),在能源与可持续发展研究领域具有显著学术影响力。

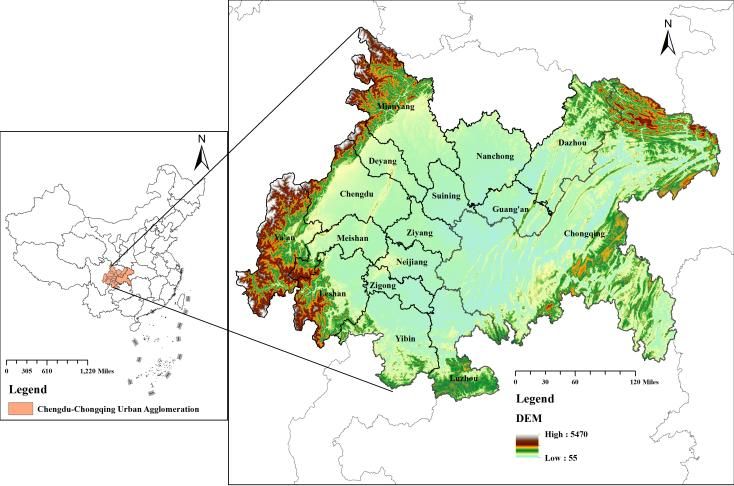

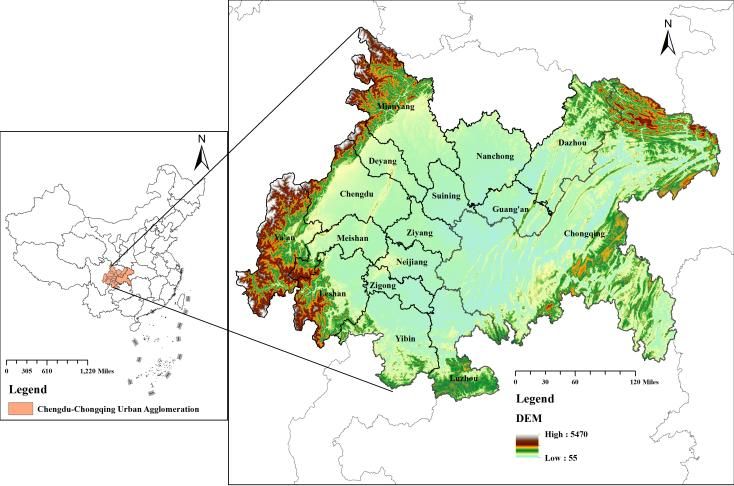

该研究以成渝城市群(图1)为对象,聚焦其2011–2021年间水‑土地‑能源系统的演变,创新性地结合联合国可持续发展目标(SDGs)构建了资源福利绩效评价的概念框架(图2),从系统耦合协调的角度出发,综合评估了成渝城市群资源利用的福利绩效水平,揭示了系统间耦合协调的内在规律及其驱动机制。研究成果不仅为理解城市群尺度下水-土地-能源系统的交互关系提供了新视角,也为推动区域高质量可持续发展、制定科学合理的资源管理策略提供了理论依据与决策参考。

图1 研究区域

图1 研究区域

图2 面向SDGs的自然资源(水-土地-能源)消耗与福利产出概念框架

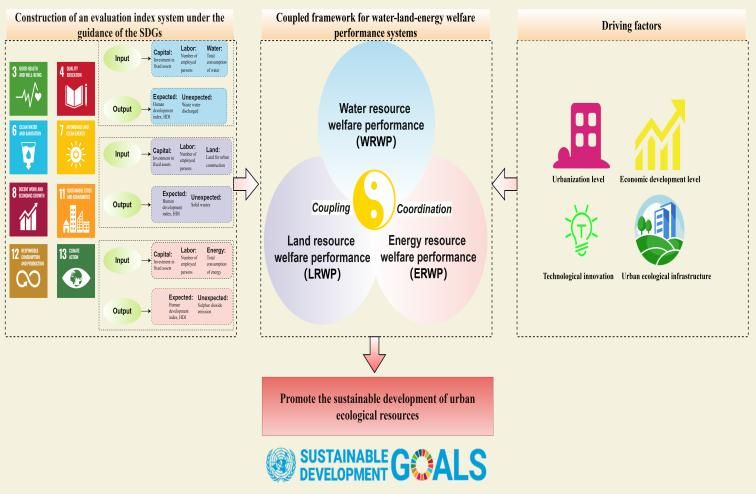

该研究采用超效率SBM模型测算了水(WRWP)、土地(LRWP)和能源(ERWP)三类资源的福利绩效;借助耦合协调度模型(CCDM)评估了水‑土、水‑能、能‑土二元系统及水‑土‑能三元系统的协调水平;并运用空间杜宾模型(SDM)解析了耦合协调度的影响因素及其空间溢出效应(图3)。

图 3 本文研究方法体系

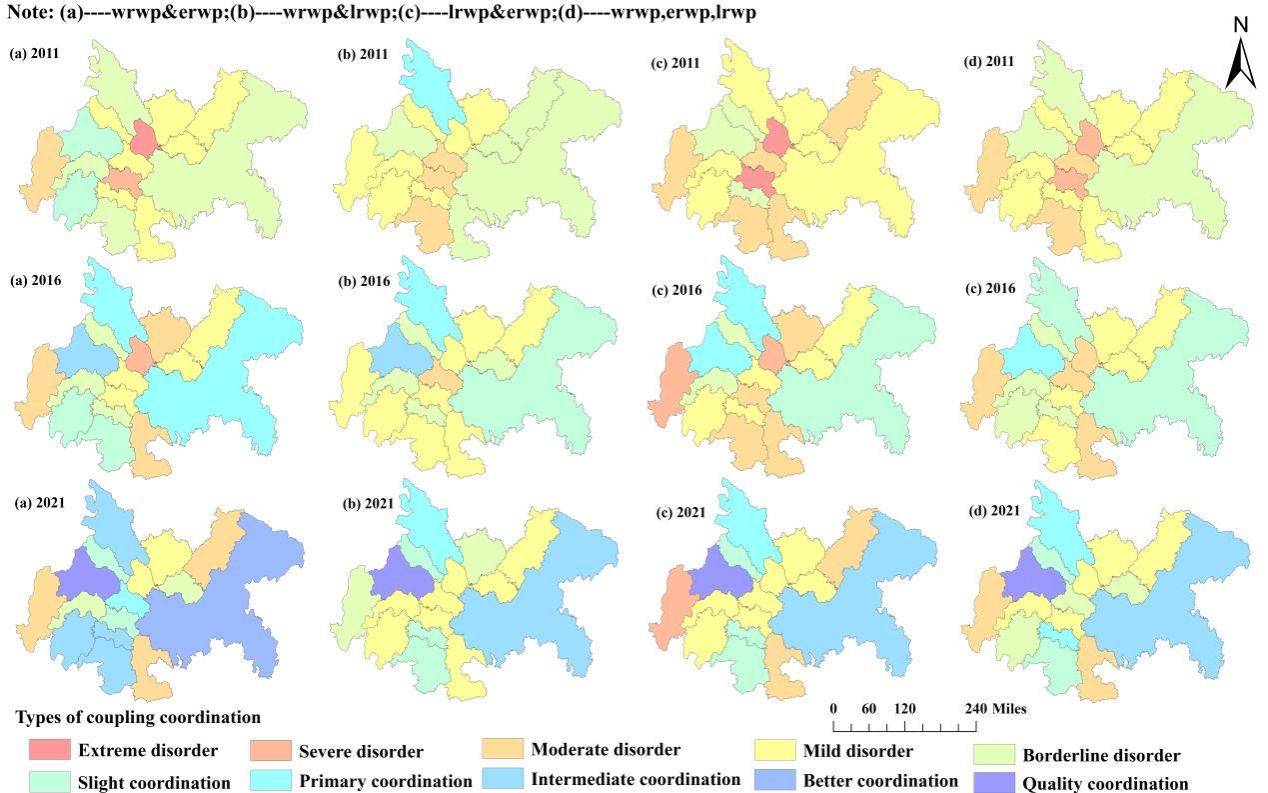

核心研究结果显示:第一,三类资源福利绩效存在显著差异,WRWP整体高于ERWP,且二者均呈增长趋势,而LRWP长期在0.4–0.6区间波动;第二,耦合协调度呈现明显的时空异质性,二元与三元系统的协调水平均逐步提升,2021年协调度处于[0.6–1.0]区间的城市占比较2011年提高了10%–15%,但三元系统仍处于非均衡发展状态,并呈现“核心区(成都、重庆)高—边缘区(如广安)低”的空间集聚特征(全局Moran’s I指数稳定在0.2左右,表现为空间正相关)(图4);第三,影响因素作用各异,经济发展、绿色技术创新(对水‑能子系统促进作用最为显著,系数为0.478)以及城市基础设施(对三元系统协调度影响最大,系数为0.386)对耦合协调度具有正向驱动作用,而城镇化对涉及土地的系统(水‑土、能‑土及三元系统)则呈负向影响,部分因素还表现出空间溢出效应(如经济发展对邻近地产生正向溢出,绿色技术创新表现出负向溢出)。

图 4 成渝城市群水-土-能多元耦合协调度时空演化图

该研究的边际贡献在于:实证检验了水-土-能系统耦合框架的有效性,首次从SDGs视角建立多资源协同的福利绩效评价体系,同时为成渝城市群可持续发展提出针对性策略,即需通过合理控制城市扩张、强化绿色技术创新(尤其清洁能源领域)、完善生态基础设施,推动资源系统从“非均衡”向“协调化”转型,为城市层面SDGs落地及资源优化管理提供了可借鉴的实证依据。

(图文:杨杰、唐洪松;一审:胡艳;二审:康超;终审:杨博)